|

Borgward-Villa, Horner Heerstraße 11 Geschichte Das Landhaus wurde 1750 vom späteren Bürgermeister

Dr. Hieronymus Klugkist (1711-73) errichtet. Es befand sich an der

Zuwegung zu einem Landgut, das sich mit einer Länge von fast 2

Kilometern von der Horner Heerstrasse bis zum Achterdiek erstreckte.

In alten Karten ist die Parkstruktur deutlich zu erkennen. An der Südseite

zog sich ein breiter baumbestandener Weg entlang, der mit „Die

Allee“ oder „Klugkisten Damm“ bezeichnet wurde. Hinter dem Haus

befand sich ein großer regelmäßiger Gartenteil, der aus vier

Feldern mit einem Wegekreuz bestand. Klugkist vererbte das Landgut an

seinen Sohn Daniel (1748- 1814). Daniel klugkist wurde mit 26 Jahren

in den Senat gewählt, und wurde später Bürgermeister. Ihm fiel am

22. Dezember 1810 die schwere Aufgabe zu, der Bürgerschaft

mitzuteilen, dass Bremen dem französischen Kaiserreich einverleibt

worden sei. Nach seinem Tod wurde es von Heinrich Uhlhorn erworben,

der es 1819 an den Kaufmann Hermann Focke (1766-1824) verkaufte. Focke

ließ es 1819-1820 vom damaligen Stadt- Bau- und Ratszimmermeister

Johann Georg Poppe um oder neu bauen. Nach dem Tod von Herrmann Focke

ging der Besitz an seine Tochter Elisabeth über, die den Kaufmann und

Eltermann Carl Wilhelm Fritze (1791-1842) heiratete. Bis 1915 bleibt

das Gut im Besitz der Familie Fritze. 1921 erwirbt es der Geheime

Kommerzienrat und Hansa-Lloyd-Direktor Dr. Robert Anton Hinrich

Allmers (1872-1951), der es 1921 nach den Plänen von Rudolf Alexander

Schroeder umbauen lässt. Nachdem Allmers 1931 Bremen verlassen hat,

wird es von verschiedenen Mietern bewohnt. 1936 wurde der dazugehörige

Park vom Bremer Staat erworben und an den Rhododendronpark

angeschlossen. Der Parkteil trägt weiterhin den Namen Allmers Park.

1955 feierte Borgward hier seinen 65 Geburtstag, an dem ihm durch Bürgermeister Wilhelm Kaisen das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Am 28. Juli 1963 starb C. Borgward in seinem Schlafzimmer in Horn. Nach dem Tod von C. Borgward wurde das Haus von seiner Witwe und seinen Kindern bis 2000 bewohnt. Wenige Jahre später wurde es von einem Geschäftsmann erworben, der es innen für Geschäftsräume umbaute. Am Ende des Gartens baute er sich ein als Pendant ein Wohnhaus, das dem Stil der Villa angepasst ist. Seit 1973 steht es unter Denkmalschutz. Architektur

1862 wurden im Dachgeschoss Zimmer eingerichtet.

Das Gebäude wurde aufgestockt und erhielt einen Dreiecksgiebel, den

das Wappen der Familie Focke-Fritze bis zum letzten Umbau zierte. Die

vier Pilaster im Erdgeschoss wurden im neuen Erker mit ionischen

Kapitellen fortgeführt. Abgeschlossen wurde der Erker von einem

flachgeneigten Dreieckgiebel. Die alten Dachpfannen wurden später

durch Weserplatten (Schiefer) ersetzt. Rudolf Alexander Schröder

erweiterte den Erker auf beiden Seiten um eine Fensterachse und vergrößerte

den Mittelraum im Erdgeschoss der Gartenseite. Der Vorbau, der einen Söller

trägt, wurde an den Seiten durch Pergolen erweitert, die an den Ecken

durch ionische Säulen gestützt wurden. |

||||||

| (D1) Bremer Häuser erzählen Geschichte, Band 1, 1998, (D2) Bremer Häuser erzählen Geschichte, Band 2, Bremen 2001, Döll Edition Landesamt für Denkmalpflege |

||||||

| DRUCKEN | FENSTER SCHLIESSEN |

1938 wurde das Landhaus an den Kaufmann August

Georg Nebelthau verkauft. Während der Besatzungszeit wurde es von den

Amerikanern bewohnt, bis es im Juni 1952 vom Automobilbauer Carl F. W.

Borgward erworben wurde. Borgward ließ es 1952-1953 vom Architekten

Rudolf Lodders nach seinen Vorstellungen umbauen. Anstelle vieler

kleiner Räume entstanden eine Große Halle, das Esszimmer und die

Bibliothek. Am ursprünglichen Ort blieben lediglich die Küche und

die Wirtschaftsräume.

1938 wurde das Landhaus an den Kaufmann August

Georg Nebelthau verkauft. Während der Besatzungszeit wurde es von den

Amerikanern bewohnt, bis es im Juni 1952 vom Automobilbauer Carl F. W.

Borgward erworben wurde. Borgward ließ es 1952-1953 vom Architekten

Rudolf Lodders nach seinen Vorstellungen umbauen. Anstelle vieler

kleiner Räume entstanden eine Große Halle, das Esszimmer und die

Bibliothek. Am ursprünglichen Ort blieben lediglich die Küche und

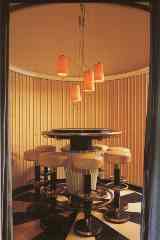

die Wirtschaftsräume.  Im ersten Stock befanden sich die Eltern-,

Kinder, Gäste- und Mädchenzimmer mit jeweils einem Bad. Die Räume

wurden mit praktischen Einbaumöbeln, Bücherregalen, Sofas und Türen,

die Wandschränke verbargen versehen. Auch eine Bar aus gelbem

Kunstleder wurde eingebaut. Der Garten wurde vom Horner Garten- und

Landschaftsarchitekten Bernd Kuhlwein umgestaltet, die alten Bäume,

der gewaltige Liriodendron, die Sumpfzypresse, die Akazie und Zeder

blieben erhalten.

Im ersten Stock befanden sich die Eltern-,

Kinder, Gäste- und Mädchenzimmer mit jeweils einem Bad. Die Räume

wurden mit praktischen Einbaumöbeln, Bücherregalen, Sofas und Türen,

die Wandschränke verbargen versehen. Auch eine Bar aus gelbem

Kunstleder wurde eingebaut. Der Garten wurde vom Horner Garten- und

Landschaftsarchitekten Bernd Kuhlwein umgestaltet, die alten Bäume,

der gewaltige Liriodendron, die Sumpfzypresse, die Akazie und Zeder

blieben erhalten.